「tide」

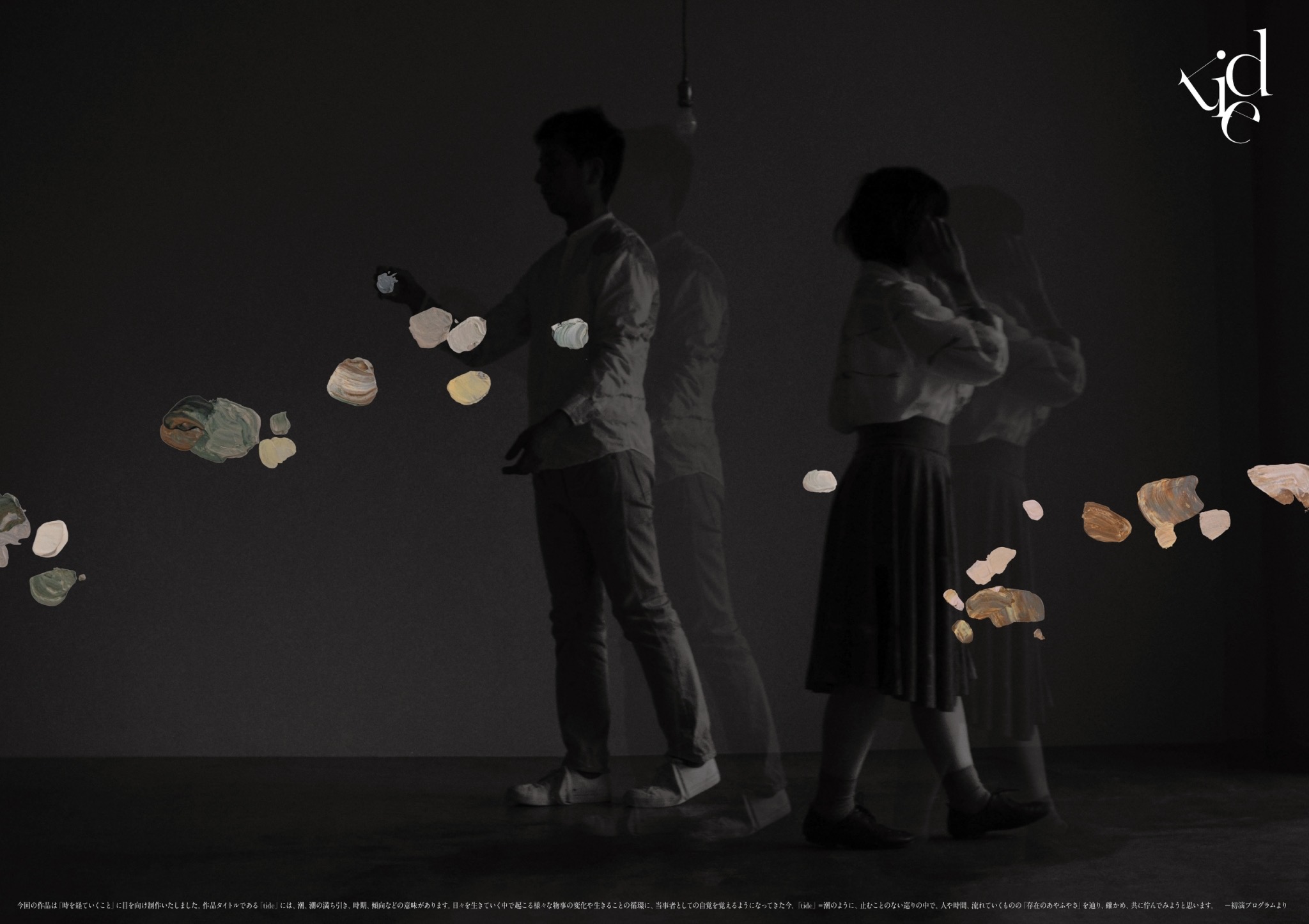

衣装ペインティング・フライヤービジュアル 岩瀬ゆか フライヤーデザイン ⻆谷慶(Su-) 写真 高橋拓人

衣装ペインティング・フライヤービジュアル 岩瀬ゆか フライヤーデザイン ⻆谷慶(Su-) 写真 高橋拓人

- __

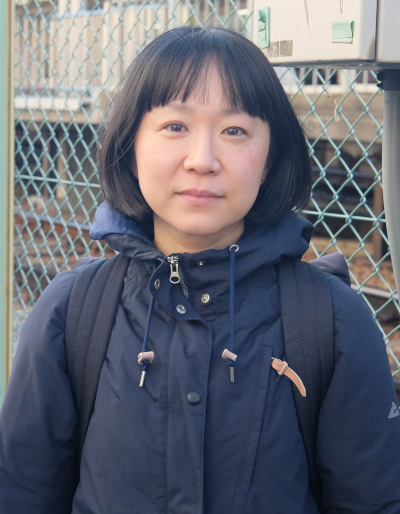

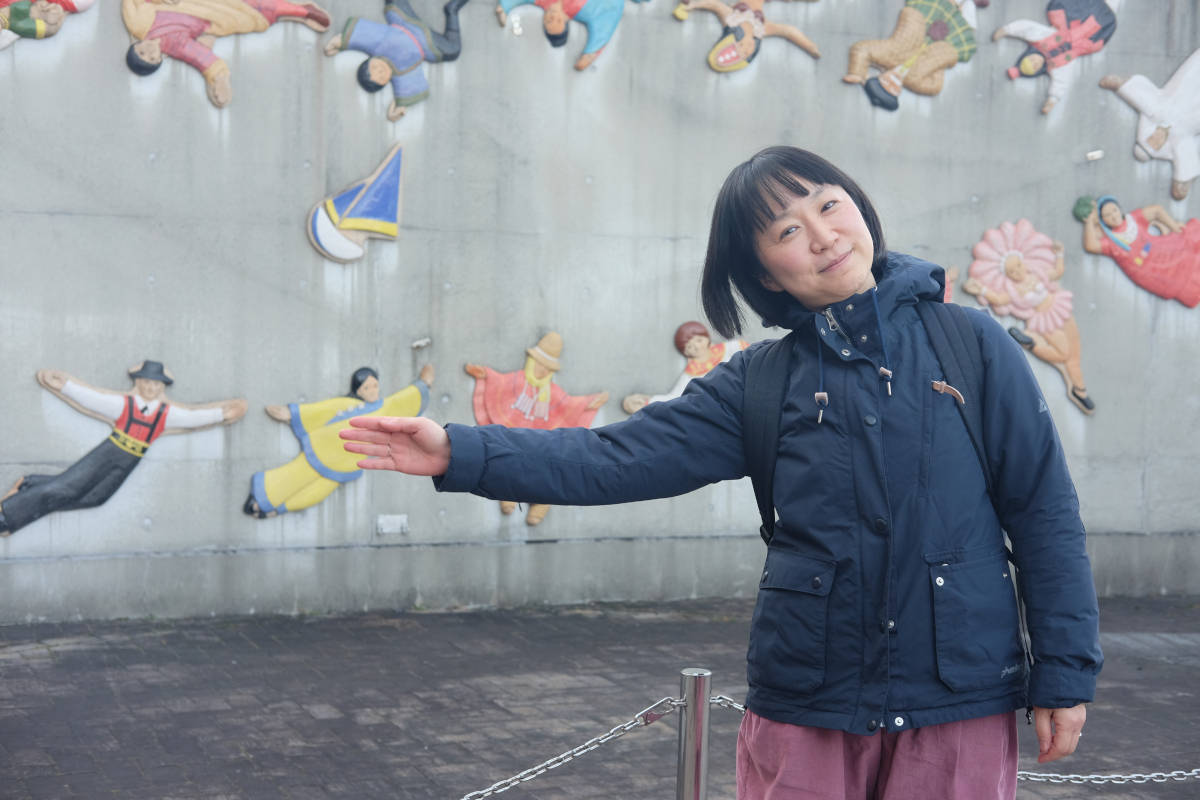

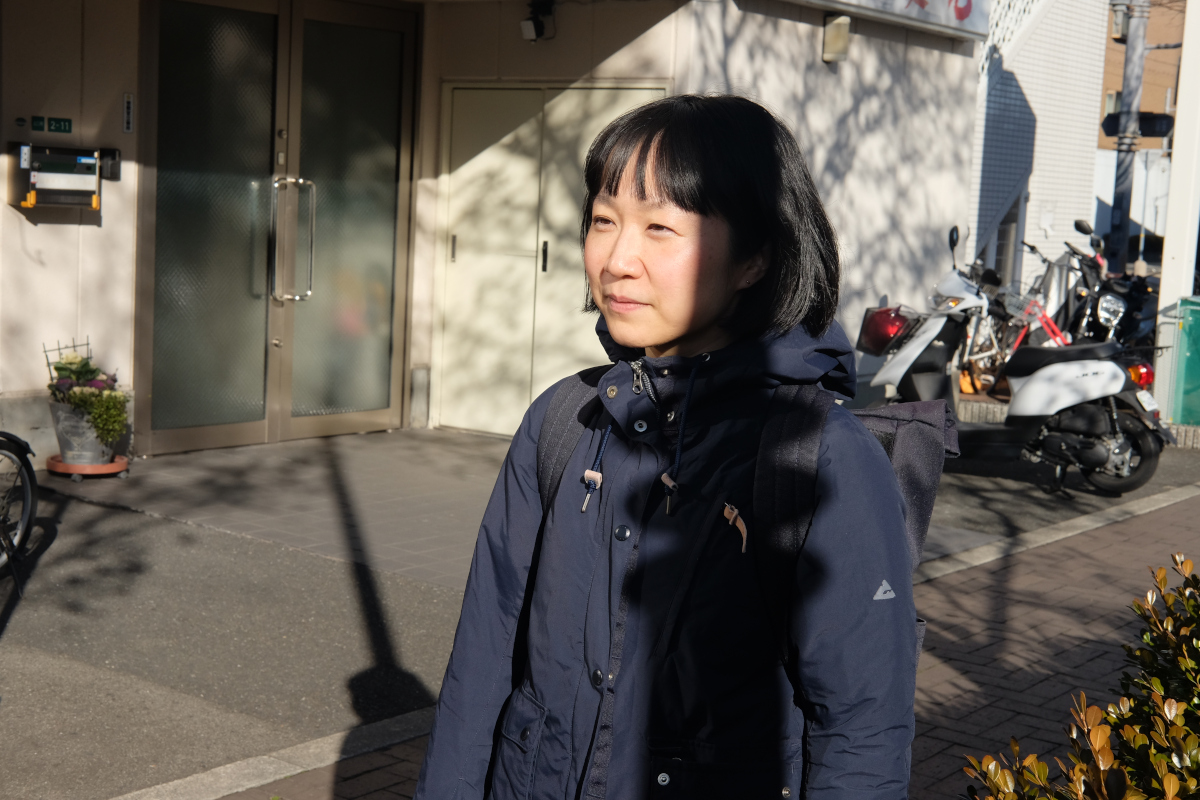

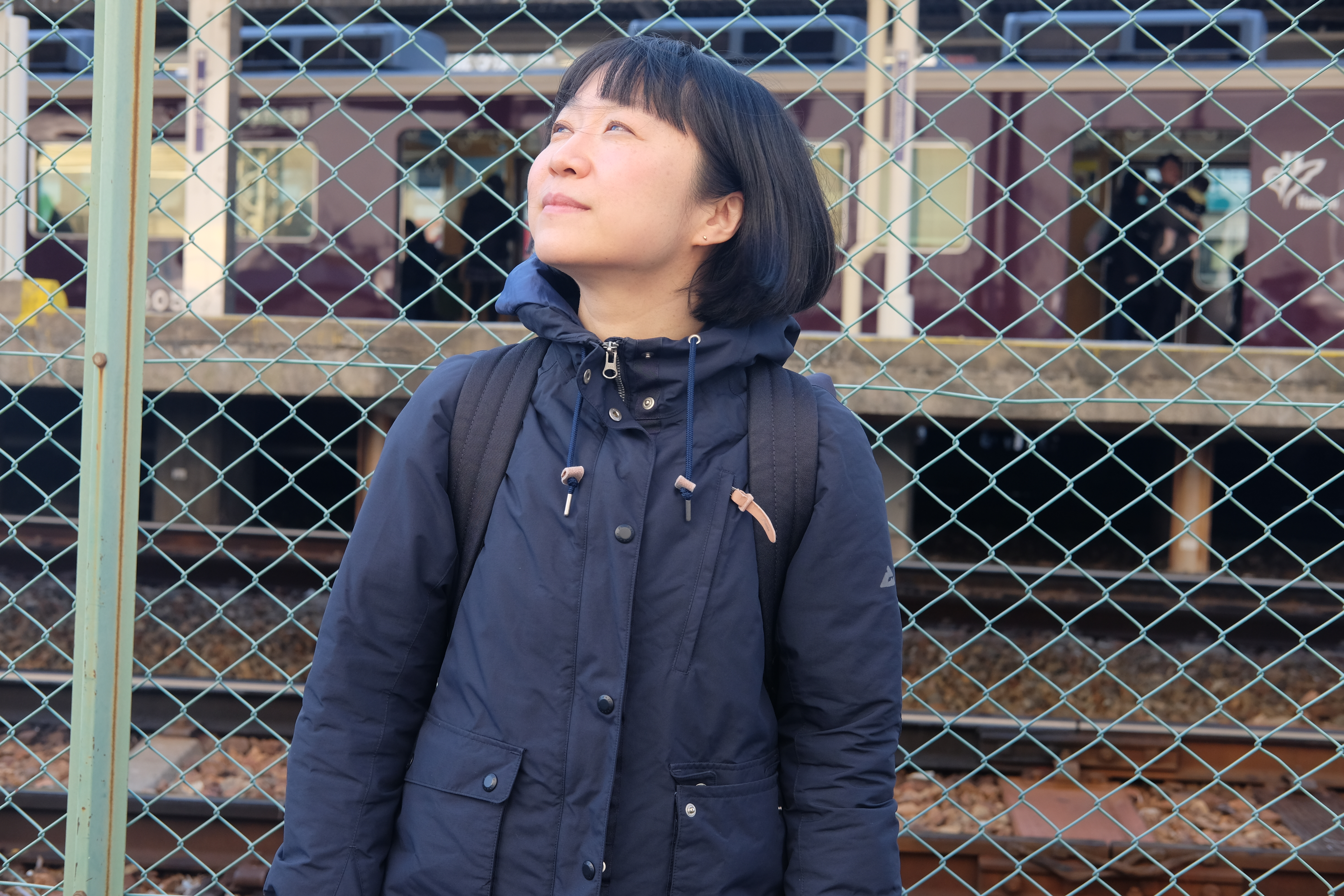

- 今日はどうぞよろしくお願いいたします。コンテンポラリーダンサーの高野裕子さんにお話を伺います。

- 高野

- よろしくお願いします。

- __

- 次回公演「tide」のチラシには「潮のように、止むことのない巡りの中で、人や時間、流れていくものの『存在のあやふやさ』を辿り、確かめ、共に佇んでみようと思います」とありますね。そこではどのような冒険がなされるか、ということを今日は伺いたいです。

- 高野

- 今回の作品は2020年に上演した作品の再演です。偶然なのですが、初演と同じ日時に上演することになりました。芦谷さんとはずっと1年に1回程度、その時に興味のあるものを題材に製作を続けてきました。いつか再演もやってみたいと思っていたのですが、コロナや私の大学院進学などもあり、なかなか実現できませんでした。が昨年、ギャラリーの方に日程を聞いたら同じ日が空いているということで。タイミングが合ったんです。

- __

- 今回の題材については。

- 高野

- 5年前の上演当時、私たちも35歳とかになり、歳を取ってきたなという実感がありました。親の年齢を感じたり甥っ子が大きくなってきたことなども含め、自分達も大きな流れの中にいるとリアルに感じ、それが出発点になりました。大人になってきたなというところを考えながら、時間が過ぎていくんだなというのを感じる作品だったなと思います。再演するということでそっくりそのまま上演するところもあれば、今の自分たちを考えながら少し動きを変えたり、解釈して磨きなおしていく部分もあります。

- __

- 問い直すところがあるのですね。

- 高野

- 作品自体が、「時間を経ていくこと」を扱っているので作品を通して現在を捉えなおし続ける部分はあるかもしれません。なので、過去や今を振り返りながら話し合う部分もあります。初演をご覧になった方にとっても、その時の捉え方を思い出したり、もしくは忘れていて違う捉え方をしたりするかもしれません。

tide

芦谷康介と高野裕子 第4回公演「tide」

日程 2025年2月1日(土)・2月2日(日) 開場 17:00 開演 17:30

料金 2,500円 (全席自由・要予約) アフタートーク ゲスト

2月1日 岩瀬ゆか(画家)・⻆谷慶 (デザイナー)

2月2日 和田ながら(演出家 / したため主宰) 場所 GULIGULI

〒563-0024 大阪府池田市鉢塚2-10-11 tel: 072-734-7603

助成 アーツサポート関西

https://akty2017.wordpress.com

芦谷康介と高野裕子

俳優・パフォーマーの芦谷康介とダンサー・振付家の高野裕子が、身体表現の根源と可能性を探り作品を共作、上演するプロジェクト。

静かなやり取り

- __

- 問い直す、ということについて。自分達が今どこに立っているのか、どのような環境の中にいるのかを再認識することは、この作品のみならず、人間にとってとても重要だと思います。ただ、それはとても難しい。

- 高野

- 当たり前にやっている行為が、一体何なのかを考え直すことは、自分の日常や作品にかなり繋がってくると思います。修士課程でナラティブを勉強したことも、作品作りをより豊かにしてくれているかもしれません。

- __

- 芦谷さんとの間で為される、言葉を使わないコミュニケーションによって編まれた作品。その関係性に焦点を当て続けていますが、それは振付として身体に定着すると狙いが形骸化する部分もあるのではないか、だから、本番の間でも問い直しが続けられるのかと思っています。

- 高野

- 康介さんは演劇、身体表現をずっとやられているんですが、一緒に製作していて面白いのは、踊りあるいは言葉になる一つ前の段階でのコミュニケーションが出来るし、それをどこまでも掘っていくのが面白いと思いますね。

- __

- そうした「言葉またはダンスになる前の曖昧な交換」がまさに前面に出るのが高野さんと芦谷さんの作品の特徴なのかなと思います。赤ちゃんの喃語のような・・・あれは何なんでしょうね。

- 高野

- 実はそういうものに、いろんな場面で出会うんです。日常生活でもそうですし、子供たちにダンスを教えたり、支援学級にアウトリーチの活動でダンスを指導したりするのですが、言葉では表現できないけれど感動するというか。そこではダンスを指導するんですけれども、こちらが教えてもらっているというか。こんなに静かな動作なのに、なぜこんなに感動するんだろうか。そういう感動が作品に反映されることもあると思います。

洗練①

- __

- 表現になる前の表現、の凄さにはっとさせられることってありますよね。

- 高野

- ありますよね。60歳以上の方にダンスを指導させていただくこともあるんですが、人生の先輩のダンスに可能性を感じることもありまして。自分にも可能性があるかもしれないという風に返ってくる部分もあるんですよね。

- __

- そうした瑞々しい動きに触れると元気が出ます。一方、それは練習すればするほど消えていくものでもあるのでは。まあそれは私が一方的に思ってるだけで、他の人にとっては洗練されていく好ましさがあるかもしれませんが。

- 高野

- それは面白いですね。演劇やダンスを長くやってる人だからこそ向き合わざるを得ない難しさなのかもしれませんね。即興的に出てくる動きを取り上げることもありますし。何度も繰り返すことで何が残っていくのかを見極めていくこともある。今回の再演でも、少し変わった稽古のやり方を取り入れています。

- __

- というと。

- 高野

- 今回、再演することの難しさを踏まえて、一回、一人で通してみるというのをやってみました。でそれを相手に見せる。「その時に何を考えていたのか、どう感じていたのか」という練習というか場を設けてみました。この稽古のプロセスは凄く面白くて、一人だけで成立してしまいそうな感じもあるし、この時に自分がどうしているのかを追体験するような感覚もあって。

- __

- それはダンサーとして、思考と上演体験を、演出と肉体と認識を切り離していく、あるいは再接合し、再構築するような試みだったのかもしれませんね。再演という点もその作業に絡んでいるのでしょうね。

理想の・・・

- __

- 今回の作品の稽古では、どのようなクリエーションが理想ですか?

- 高野

- tideに限らず、本番は必ず来るので。身体は生活と地続きの上で存在しているので、本番の時だけの身体ではないと思うんですね。私も変化していきますし。実は私は結構、自分のことを話すのが苦手ですが、作品を作る現場では自分の気持ちを素直に表現できるような気がしています。もちろんメンバーや場のあり方にもよるんですが。何か一つの目標に向かっていろんな立場の人たちが走っていくみたいなそういう場は私はすごく好きなんですね。その中ですごくしんどいこととか大変なことはもちろんあるんですけど、私にとって作る場所というのはそういう場かな。

- __

- それはもちろん一人ではできないですね。芦谷さんも、スタッフの方も。

場

- __

- 芦谷さんと作成された作品を拝見していて、並んで佇立したり向かい合ったりが続いて関係性が生まれていき、外から明かりが差し込んだりして雰囲気がすごくあったんですね。公演の中で時間が、経っていくにつれて、関係性が積もっていったような気がするんです。それはもちろん、劇場や観客席のような環境との関係値も。

- 高野

- 色々な声をいただいていますが、作品をブラッシュアップしていく中で前回の作品との互換性であったりだとか、実際上演してみてどうだったのかを考えながらブラッシュアップさせてもらえたと思います。今回に関してはホールとかじゃなくてギャラリーなんですよね。例えば窓からお庭が見えていたり。そうした様子を全て作品に取り入れています。2月1・2日の日没時間から上演を行うというのが一応この作品で大事にしてるところの一つです。上演空間の後ろでは、日常がずっと流れている。気がつけば時間が経っているというのが、時間の流れに含まれているのかなと思いますね。

- __

- どういう言葉がいいのかわからないのですが、日常の中に「tide」を入れたい、ということでしょうか?

- 高野

- うーん、どうでしょうね。いろんな見方があると思うんですけど、例えば私がホールとか劇場でダンスを見てる時も、作品を通して私はこうだなとか、この明かりが綺麗だなとか色々なことを思うんですよ。いろんな方がいると思うんですよね。地続きにいてほしいというか、色々な見方があっていいんじゃないかなと思いますね。

- __

- 家で映画を見るのと比べたら、劇場での観客としての集中力や選択力はちょうど良いバランスになってくるのでしょうね。

- 高野

- そういうのも全て含めて、作品になっていくのかなと。お客さんの雰囲気とか、同じ空間の中で一緒の時間を過ごしているんで。人が存在している環境がそこにある、というのが大きな意味での作品になってるのかなと思います。この作品を通して自分のことや人のことだったりを考えたり感じたり。いろんな見方があっていいと思うんですけど、そんな風になったらいいのかなと思います。

質問 穴迫信一さんから高野裕子さんへ

洗練②

- __

- 最近の稽古などで気づかれたことは何かありますか?

- 高野

- いっぱいあるんですけど、例えば2人が別々のことをやるシーンで、康介さんが中央で動いている時に、私が壁際を歩いて端っこに行く場面があります。動線としては壁に沿って角を直角に曲がるのですが、康介さんが踊っている時に、窓の外を見ながら歩くのか、服を直しながらなのか、どの角度を向くのか、すごくシンプルなことですが、どういう体のあり方が良いのかを考えながら稽古しています。例えば一定のところで佇むと決めた時に、体の状態によって立ち方が変わってくるので、体重の移し方などを意識しながら試しています。これは一例ですが、様々な発見があります。見ている人に分かるかどうかは分かりませんが、自分の中で気づくことがあります。

- __

- 出演者の身体と、観客の視界が交差して反応が起こり続ける。

- 高野

- やっぱり身体って面白いと思うのは、何かのキャラクターのようになったりあるいは泥のようになったり、煙のようになったり。視界の中で身体って色々な存在になるんですよね。

- __

- 身体もまた移ろっていくものですね。稽古という作業の中で身体のありように直面する。自身の身体にも視線が向き、そこにはまた緊張感を孕んだ関係性が生まれている。

- 高野

- そうですね。自分を開拓していくのは楽しいですし、難しいですね。

- __

- すごく突き詰めておられるように思います。物語が明確に定義されているわけじゃないのであれば、登場する両名の関係そのものに委ねるのみです。

- 高野

- 「突き詰め」か・・・面白いですね。

- __

- 日舞とかは突き詰めの世界ですよね。

- 高野

- そうですよね。私はもともと小さい頃からクラシックバレエをやっていて、実は大学を2つ出てるんですけど、1つ目の大学は大阪芸大でバレエと現代舞踊、2つ目の神戸女学院大学でコンテンポラリーとグラハムテクニックで。形のない動きや、テクニックに名前のついていない動きも好きですが、形のあるダンスも凄く好きでずっとやってきてるんです。突き詰めて研ぎ澄ましていくというのも面白いですよね。踊りが上手い人とかって結局、ジャンルとか国とかあんまり関係ないですね、洗練されたものに対するセンサーが。文楽が好きで見に行くんですが、文楽人形の中身って空洞なんですよ。3人一組で動かすんですけど、中身は空洞なのに何で伝わってくるんだろうと。文楽人形の身体性とは何なのだろうと。咽び泣いたりだとかそういう仕草がすごくリアルで好きなんですよ。体の中の動きや、感じ。例えば泣くときの内部の震えとか、誰にでも覚えのある体感を突き詰めていく。文楽の動きから新しい感覚を学べるのかもしれません。

一輪挿し

- __

- 今日はですね、お話を伺ったお礼にプレゼントを持ってまいりました。

- 高野

- ありがとうございます。見ていいんですか。

- __

- どうぞ。

- 高野

- なにこれ!

- __

- 一輪挿しですね。

- 高野

- わーい、可愛い。ありがとうございます。

![...1[アマリイチ]の二人](img/amariichi_indeximage.jpg)